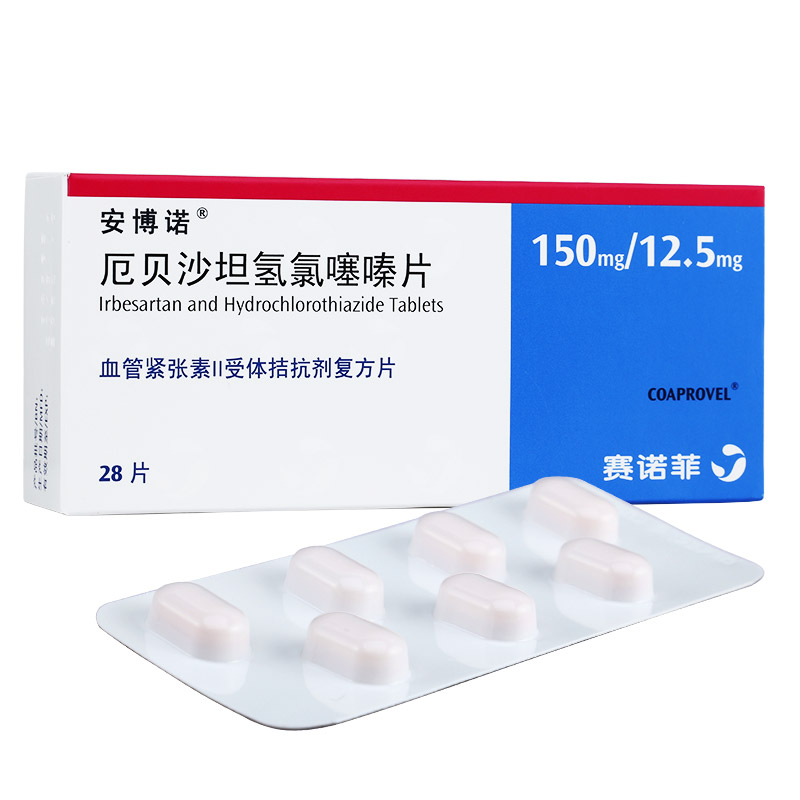

功能主治:用于治疗原发性高血压。该固定剂量复方用于治疗单用厄贝沙坦或氢氯噻嗪不能有效控制血压的患者。

查看说明书药品对比

| 药品信息 | |||

| 主要成分 |

本品为复方制剂,其组份为:厄贝沙坦和氢氯噻嗪(包括150mg/12.5mg,300mg/12.5mg两种规格)。 |

化学名称:4‘-[(1,4'-二甲基-2’-丙基-[2,6'-二-1H-苯并咪唑]-1'-基]-[1,1'-二联苯基】-2-羧酸。分子式:C33H30N4O2分子量:514.63 |

|

| 生产企业 |

赛诺菲(杭州)制药有限公司 |

天津怀仁制药有限公司 |

|

| 批准文号 |

国药准字J20130041 |

国药准字H20041938 |

|

| 说明 | |||

| 作用与功效 |

用于治疗原发性高血压。该固定剂量复方用于治疗单用厄贝沙坦或氢氯噻嗪不能有效控制血压的患者。 |

用于原发性高血压的治疗。 |

|

| 用法用量 |

每日一次,空腹或进餐时使用,详见说明书。 |

成人 应个体化给药。常用初始剂量为每次一片(40mg),每日一次。在20~80mg的剂量范围内,替米沙坦的降压疗效与剂量有关。若用药后未达到理想血压可加大剂量,最大剂量为80mg,每日1次。 本品可与噻嗪类利尿药如氢氯噻嗪合用,此类利尿药与本品有协同降压作用。因替米沙坦在疗程开始后四至八周本品才能发挥最大药效,因此若欲加大药物剂量时,应对此予以考虑。 肾功能不全的病人 轻或中度肾功能损害的病人,服用本品不需调整剂量。 替米沙坦不能通过血液透析消除。 肝功能不全的病人 轻或中度肝功能不全的病人,本品每日用量不应超过40mg。 老年人 服用本品不需调整剂量。 儿童和青少年 对于儿童和18岁以下的青少年,本品的安全性及有效性数据尚未建立。 |

|

| 副作用 |

详见说明书。 |

在安慰剂对照试验中,替米沙坦(41.4%)的不良事件总发生率和安慰剂(43.9%)相似。不良事件的发生和剂量无相关性,与患者性别、年龄和种族亦无关。 一下所列的不良反应是从临床试验中接受替米沙坦治疗的5788名高血压患者累计得到的。 不良反应按发生频率分为: 非常常见(>1/10);常见(>1/100,1/1000,1/10000, 全身反应: 常见:后背痛(如坐骨神经痛)、胸痛、流感样症状、感染症状(如泌尿道感染包括膀胱炎)。少见:视觉异常、多汗。 中枢和外周神经系统: 常见:眩晕。 胃肠道系统: 常见:腹痛、腹泻、消化不良、胃肠功能紊乱。 少见:视觉异常、多汗。 肌肉骨骼系统: 常见:关节痛、腿痉挛或腿痛、肌痛。 少见:腱鞘炎样症状 神经系统: 少见:焦虑。 呼吸系统: 常见:上呼吸道感染包括咽炎和鼻炎。 皮肤和附件系统: 常见:皮肤异常如湿疹 罕见:低血糖(罕见于糖尿病患者) 罕见:血管源形水肿(伴有致命性结果) 罕见:指端疼痛(腿部疼痛) 不明确:包括致死性结局的败血症。 另外,自替米沙坦上市后,个别病例报告发生红斑、瘙痒、晕阙、失眠、抑郁、胃部不适、呕吐、低血压、心动过缓、心 |

|

| 禁忌 |

孕妇及哺乳期妇女用药:)。哺乳期(见【孕妇及哺乳期妇女用药】)。已知对本品活性成份或其中的任何赋形剂成份过敏或对其它磺胺衍生物过敏者(氢氯噻嗪是一种磺胺衍生物)。下列禁忌症和氢氯噻嗪有关:—严重的肾功能损害(肌酐清除率〈30ml/min)—顽固性低钾血症,高钙血症—严重肝功能损害,胆汁性肝硬化和胆汁郁积。【注意事项】详见说明书。【孕妇及哺乳期妇女用药】妊娠:见【禁忌】和【注意事项】部分。噻嗪类利尿剂能通过胎盘屏障和出现于脐带血液中,引起胎盘灌注降低,胎儿电解质紊乱和其它可能发生于成年人的作用。母亲使用噻嗪类药物治疗有引起新生儿血小板减少、胎儿或新生儿黄疽的报道。由于本复方含氢氧噻嗪,在妊娠开始三个月时不推荐使用。在计划怀孕时应转为合适的替代治疗。在怀孕的第4月至第9月,直接作用于肾素一血管紧张系统的物质能引起胎儿和新生儿的肾功能衰竭,胎儿头颅发育不良和胎儿死亡,因此,本复方禁用于怀孕4月至9月的孕妇。如果被诊断为怀孕,尽早停用本品,如果由于疏忽治疗了较长时间,应超声检查头颅和肾功能。哺乳:由于对婴儿的潜在的不良反应,本品禁用于哺乳期(见【禁忌】)。厄贝沙坦是否分泌入入乳汁中尚不清楚。厄 |

|

|

| 成分 |

用于治疗原发性高血压。该固定剂量复方用于治疗单用厄贝沙坦或氢氯噻嗪不能有效控制血压的患者。 |

用于原发性高血压的治疗。 |

|

| 药理作用 |

详见说明书。 |

||

| 注意事项 |

1. 孕妇及哺乳期妇女禁用;2. 高钾血症患者禁用;3. 对磺胺类药物过敏者禁用;4. 严重肾功能损害患者慎用;5. 定期监测血压、血钾及肾功能;6. 避免与保钾利尿剂合用。 |

1.孕妇和哺乳期妇女慎用;2.严重肾功能不全患者慎用;3.肝功能不全患者慎用;4.可能引起低血压,应监测血压;5.可能引起高钾血症,应监测血钾水平。 |

|